11 Jahre nach dem «Fall UBS» braucht es jetzt wegen der Credit Suisse Volksvermögen, um das Grossbankensystem zu retten. Die Marktgläubigen saufen sich auf Kosten der Allgemeinheit ihre Welt schön. Und die Finanzministerin will bei der AHV sparen.

DUNKLE WOLKEN ÜBER DEM BANKENPLATZ: Der Bund half der UBS bei der Credit-Suisse-Übernahme, denn eine Verstaatlichung wäre der finale Beweis gewesen, dass der Markt nicht funktioniert. (Foto: Keystone)

«Das ist kein Bail-out, sondern eine privatwirtschaftliche Lösung», sagt Finanzministerin Karin Keller-Sutter am 19. März. Bund und Nationalbank haben gerade die enorme Summe von 259 Milliarden Franken Volksvermögen auf den Spieltisch des internationalen Finanzcasinos gelegt. Und «Bail-out» meint «Rettungsaktion». Ob das Keller-Sutter in diesem Moment ernst meint, ist zu bezweifeln. Dafür ist sie zu intelligent. Denn selbstverständlich liegt das Volksvermögen auf dem Spieltisch, um der einen Grossbank die Übernahme der anderen Grossbank schmackhaft zu machen. Die Credit Suisse lag nach über einem Jahrzehnt voller Skandale, Grössenwahn und Misswirtschaft am Boden. Sie hatte während der letzten 10 Jahre insgesamt 3 Milliarden Franken Verlust ausgewiesen. Und in der gleichen Zeit 32 Milliarden Franken Boni an ihre Managerinnen und Manager überwiesen. In dieser Zeit sank der Aktienkurs – aus börsenkapitalistischer Logik der einzige Leistungsausweis – von 20.40 Franken (15. März 2013) auf 1.83 Franken (17. März 2023).

WERTLOSE SCHWÜRE

Dabei hätte es nie mehr so weit kommen sollen. So weit, dass «der Staat» eine Bank retten muss, die sich verzockt hat. So schworen es die Marktgläubigen im Nachgang zur UBS-Rettung. Doch die Schwüre waren nichts wert. Denn als 2008 die UBS gerettet werden musste, waren die nationalen Wahlen erst zwei Monate her. Da liess sich leicht reden – und in den kommenden Jahren noch leichter nichts machen. Die Linke – und eine Zeitlang auch Teile der SVP – verlangten ein Trennbanken-System. Das heisst: das «langweilige» Einlagen- und Kreditgeschäft sollte von der internationalen Zockerei getrennt werden. Die selbsternannten «Masters of the Universe» sollten ihre Spekulationen auf eigene Rechnung machen. Wenn sie scheitern, verbrennen sie das Geld anderer Spekulanten. Und kein Volksvermögen. Doch das Geschäftsmodell mit einer faktischen Staatsgarantie ist einfach zu verlockend: die Gewinne privat, das Risiko dem Staat. So lässt sich lustig geschäften. Bis in den Abgrund.

Bei jedem Verschärfungsvorschlag drohten die Banker mit Stellenabbau und Abwanderung.

BERUHIGUNGSPILLE

Statt die Grossbanken zu zähmen, würgten FDP und die damalige CVP (heute Mitte) auf Wunsch der Finanzindustrie das Konzept «Too big to fail» durch. Angeblich sollte so künftig vermieden werden, dass bei Banken, die sich verzocken, das ganze Land in Geiselhaft genommen wird. Das «langweilige Schweizer Geschäft» sollte im Krisenfall eigenständig weiterfunktionieren, während das internationale Investmentbanking in den Konkurs geschickt würde. In der Kommission, die das Konzept ausarbeitete, sassen auch die Grossbanken. Für die UBS Ulrich Körner, der jetzt als letzter CEO der CS die Bank endgültig gegen die Wand fuhr. Für die CS der damalige CS-Verwaltungsrats-Vize Urs Rohner. Dieser trat 2021 zurück: nach 12 Jahren, einer Beförderung zum Präsidenten, unzähligen Skandalen und 52 Millionen Franken Vergütungen.

Nicht im Solde von Banken und Versicherungen stehende Expertinnen und Experten zweifelten schon damals ernsthaft daran, dass dieses «Too big to fail»-Konzept im Fall der Fälle funktionieren wird.

WARNUNGEN

Diese Expertinnen und Experten haben ebenso recht bekommen wie die linken Politikerinnen und Politiker, die in den folgenden Jahren immer wieder versuchten, das System wenigstens ein bisschen zu verbessern. Sämtliche entsprechenden Vorstösse scheiterten an den bürgerlichen Parlamentsmehrheiten (siehe Artikel links). Auch der Bundesrat freute sich über die im Vergleich mit anderen Finanzplätzen «liberal und subsidiär ausgestaltete Regelung, die auf strikte organisatorische Vorgaben verzichtet».

DROHUNGEN

Immer wenn Verschärfungen vorgeschlagen wurden, drohten die Banker mit Stellenabbau und der Abwanderung. Man wäre dann nicht mehr «konkurrenzfähig». Brady Dougan war von Mai 2007 bis Juli 2015 CS-Konzernchef. In diesen 8 Jahren kassierte er 161 Millionen Franken, und der Aktienkurs brach um über 60 Prozent ein. Er formulierte die Bankenanliegen so: «Wir machen uns Sorgen, dass die unzähligen Regulierungsvorhaben der Finanzbranche Handschellen anlegen und damit die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen.» Die bürgerlichen Parteien warnten auftragsgemäss immer vor «Vorpreschen». Und entschieden auch so. Die Vorschriften, wie viel Eigenkapital in welcher Form eine Bank für welche Geschäfte haben muss, blieben entsprechend schwach, die Kontrollen zahm. Die Finanzmarktaufsicht (Finma) blieb ein zahnloser Tiger. Von 600 Mitarbeitenden waren gerade einmal 6 für die Credit Suisse zuständig. Und immer wieder wechselten Finma-Leute den Hut und in die Finanzindustrie. Wer will sich mit solchen Aussichten schon übermässig unbeliebt machen?

Keine Woche nach dem Milliarden-Regen für die Banken kürzte der Bund seinen AHV-Beitrag um 190 Millionen.

KEINE ÜBERRASCHUNG

Und so kam es, wie es kommen musste. Die CS wankte erst ein bisschen, dann schwankte sie, um schliesslich zu fallen, direkt in die mit Volksvermögen weichgepolsterten Arme der UBS. Denn fast noch mehr als einen CS-Konkurs fürchteten die Marktideologen und ihre Bundesrätinnen und -räte eine Verstaatlichung der CS. Dabei sind alleine die vom Bundesrat der UBS direkt garantierten 9 Milliarden zur Übernahme allfälliger Verluste drei Mal höher als der Kaufpreis, den die UBS für die CS schliesslich angeboten hat. Denn eine Verstaatlichung wäre der finale und nicht wegzudiskutierende Beweis dafür gewesen, dass der Markt nicht funktioniert, die Sache mit der «unternehmerischen Verantwortung» der Bankmanager ein Märchen ist und das «Too big to fail»-Konzept untauglich.

SPAREN BEIM SOZIALEN

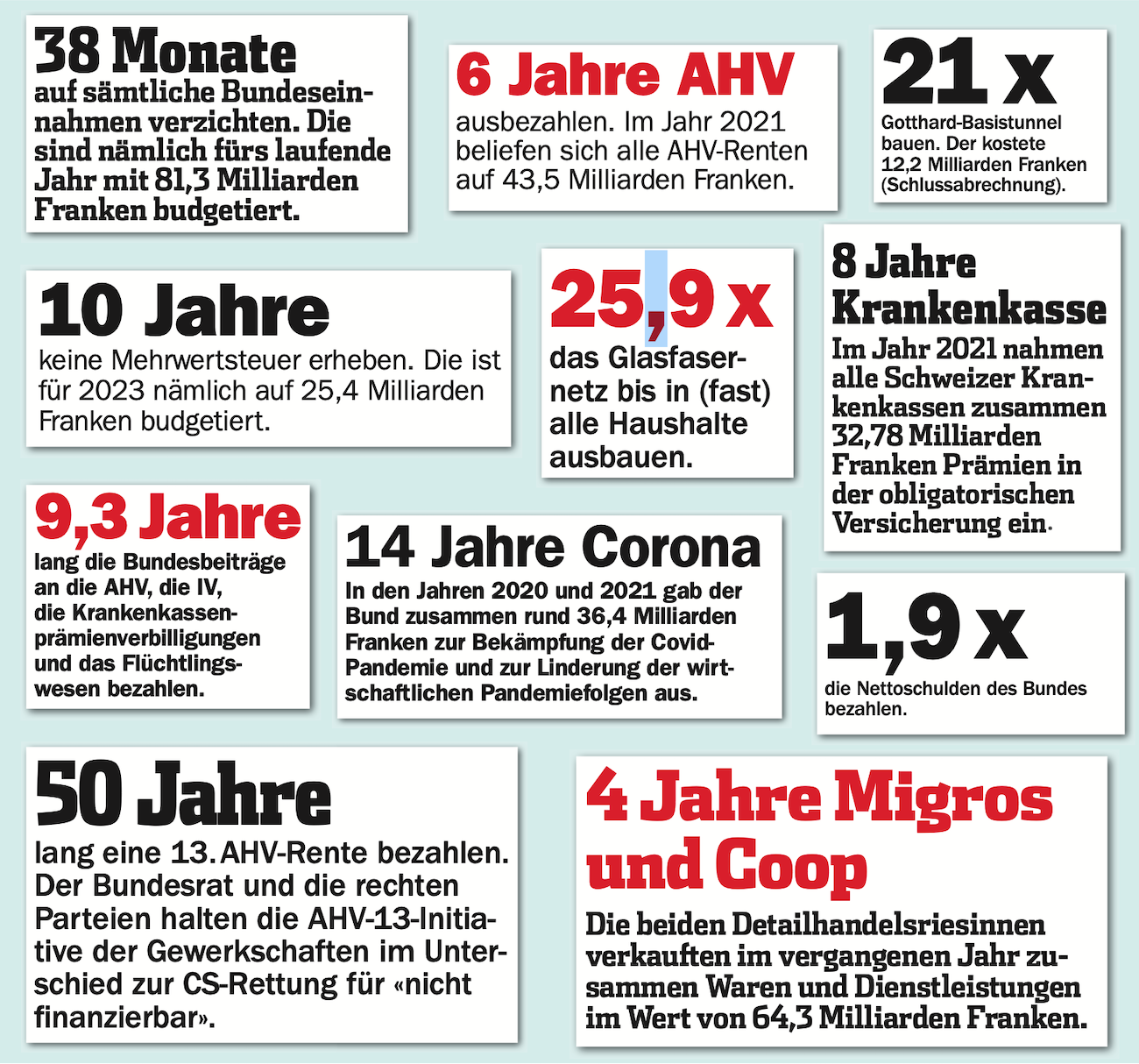

Wer nun aber meinte, nach dem Milliarden-Regen zugunsten des Bankensystems würden die Firmensteuer-Senkerinnen und Sparfetischisten wenigstens für ein paar Wochen zerknirscht tun oder zumindest nicht mehr öffentlich von weiterem Sozialabbau reden, glaubt an den Osterhasen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagte in der NZZ zum Thema Bundesfinanzen: «Wir müssen (…) an die Wurzel gehen. Wir haben (…) überproportional wachsende Ausgaben bei der sozialen Wohlfahrt. Die Ausgaben allein für die AHV machen inzwischen rund 17 Prozent des Bundesbudgets aus. Wir werden auch hier ansetzen müssen. Das hat der Bundesrat im Grundsatz bereits beschlossen», und meinte damit die Abschaffung der Witwenrente in der heutigen Form. Und die Kürzung des Bundesbeitrages an die AHV um 190 Millionen Franken. Das war am 25. März. Keine Woche nach dem Milliarden-Regen für die Banken.

So machen Bürgerliche Politik, wenn man sie lässt.