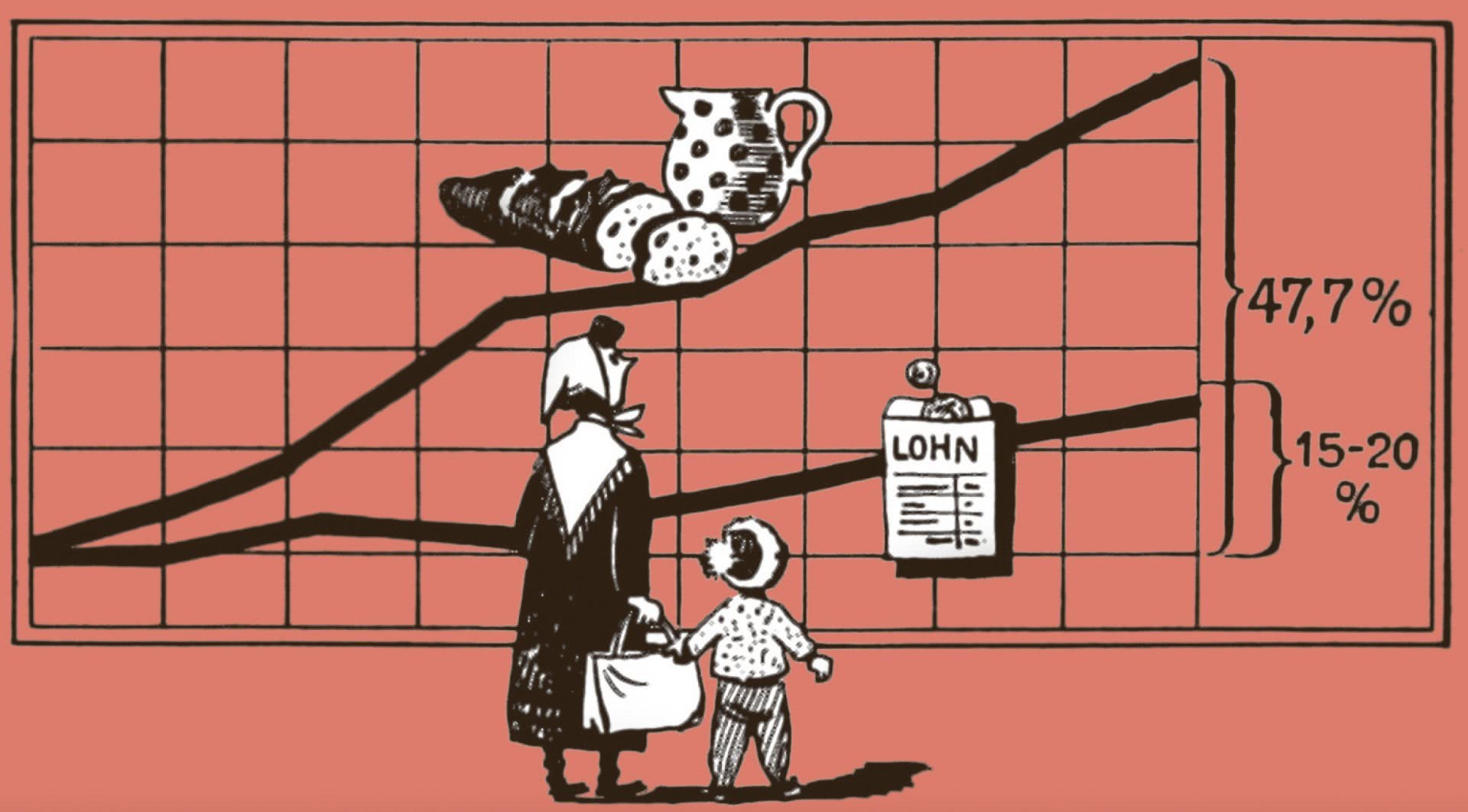

Nach über einem Jahrzehnt ist die Teuerung zurück. Besonders Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen rutschen jetzt in grosse Schwierigkeiten. Das könnten wir verhindern.

KEINE ROSIGEN AUSSICHTEN: Je tiefer das Einkommen eines Haushaltes ist, desto stärker sind die Auswirkungen der Teuerung. (Foto: Getty)

Wenn der Lohn in Franken gleich bleibt, viele Waren und Dienstleistungen aber teurer werden, bleibt den Lohnabhängigen weniger Geld zum Leben. Man nennt das Teuerung. Und sie schlägt gerade wieder erbarmungslos zu. Warum genau, erklärte SGB-Chefökonom Daniel Lampart im grossen work-Interview (nachzulesen hier: rebrand.ly/preisschock).

Ein Problem ist diese Teuerung vor allem deshalb, weil sie unsere Kaufkraft auffrisst. Unia-Präsidentin Vania Alleva warnt: «Für Arbeitnehmende mit tiefen und tiefsten Löhnen wird die Lage existentiell bedrohlich.» Doch nicht «nur» die Teuerung greift die Kaufkraft an, auch Krankenkassenprämien und überhöhte Mieten sind grosse Probleme. Ohne Gegenmassnahmen droht Familien ein Kaufkraftverlust von 3500 Franken pro Jahr – alleine aus der Teuerung und den höheren Krankenkassenprämien. Doch mit den richtigen Gegenmassnahmen können wir das verhindern.

Der Kaufkraftverlust ist eine Gefahr für die gesamte Wirtschaft.

STEIGENDE PREISE

Das Problem: Wenn die Preise so massiv steigen wie derzeit, heisst das nichts anderes, als dass die Menschen weniger Geld ausgeben können. Das scheint auf den ersten Blick ein individuelles Problem zu sein. Doch der Kaufkraftverlust ist auch eine Gefahr für die gesamte Wirtschaft. Wenn gering- und normalverdienende Menschen mehr Geld für weniger Ware ausgeben müssen, weil ihr Lohn in Franken gleich bleibt, die Preise aber steigen, müssen sie sich einschränken. Das spüren als erste der Detailhandel, das Gastgewerbe und Dienstleistende wie Coiffeusen. Je tiefer das Einkommen eines Haushaltes ist, desto stärker sind die Auswirkungen. Kommt dazu: Viele Lohnabhängige mit tiefen und mittleren Einkommen erhielten bereits in den vergangenen Jahren nur bescheidene Lohnerhöhungen. Die obersten 10 Prozent und vor allem die sogenannten Top-Manager griffen dafür umso ungenierter zu.

Das Gegenmittel: Wenn die Realeinkommen steigen, ist die Teuerung, wie wir sie etwa aus den 1990er Jahren kennen (siehe Text Seite 8 oben), grundsätzlich keine Gefahr für die Lohnabhängigen. Die Gewerkschaften fordern darum generelle Lohnerhöhungen mit vollständigem Teuerungsausgleich und einem Reallohnzuwachs. Und für jeden 100-Prozent-Job einen Monatslohn von mindestens 4000 Franken, 13 Mal pro Jahr.

STEIGENDE PRÄMIEN

Das Problem: Die Krankenkassenprämien sind bereits heute für viele eine nicht mehr zu stemmende Belastung des Haushaltsbudgets. Bei der Einführung des KVG-Obligatoriums 1996 wurde uns versprochen, dass kein Haushalt mehr als 8 Prozent des Einkommens für die Prämien ausgeben müsse. Das ist schon längst nicht mehr der Fall. Und wird gerade ein Problem für jene Haushalte mit mittlerem Einkommen, die keine oder kaum Prämienverbilligungen erhalten. In den vergangenen Jahren haben die Kantone Milliardengewinne geschrieben. Doch statt damit die Prämienverbilligungen zu erhöhen, haben viele Steuergeschenke an Bestverdienende und Firmen verteilt.

Das Gegenmittel: Die Prämienentlastungs-Initiative der Gewerkschaften und der SP verlangt eine Erhöhung der Prämienverbilligungen, die sicherstellt, dass kein Haushalt mehr als 10 Prozent des Einkommens für Prämien ausgeben muss. Der Bundesrat ist dagegen. Jetzt ist dann der Nationalrat am Zug. Ausserdem setzen sich Gewerkschaften und fortschrittliche Parteien seit je dafür ein, dass endlich die unsozialen Kopfprämien abgeschafft werden und durch einkommensabhängige Prämien ersetzt werden.

ZU HOHE MIETEN

Das Problem: Die Wohnkosten sind mit Abstand der grösste Ausgabenposten in den Schweizer Haushaltsbudgets. Tiefste Einkommen müssen unterdessen rund 40 Prozent ihres Einkommens dafür ausgeben. In den vergangenen Jahren mit Tiefstzinsen hätten die Mieten eigentlich von Gesetzes wegen sinken müssen. Doch das Gegenteil war der Fall. Eine aktuelle Studie des Büros für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS, nachzulesen hier: rebrand.ly/bass-mieten) hat untersucht, um wie viel die Mieten zwischen 2006 und 2021 gemäss Mietrecht hätten ansteigen dürfen – und wie stark die Aufschläge tatsächlich waren. Erschreckendes Ergebnis: Seit 2006 haben Vermieter insgesamt 78 Milliarden Franken zu viel kassiert. Allein im vergangenen Jahr bezahlten Mietende schweizweit 10 Milliarden Franken zu viel Miete: das macht pro Monat 370 Franken, die dann im Portemonnaie fehlen. Dabei wäre die Sache klar geregelt, zumindest auf dem Papier. Aktuell dürfte die Maximalrendite der Hausbesitzerinnen und -besitzer 3,25 Prozent betragen. Die Studie weist aber nach, dass im untersuchten Zeitraum die durchschnittliche Rendite bei 6,2 Prozent lag. Renditen von 6 oder 7 Prozent sind also an der Tagesordnung. Grosse Immobiliengesellschaften ziehen aus ihren Liegenschaften gar Profite im zweistelligen Prozentbereich.

Das Gegenmittel: Das bestehende Mietrecht muss durchgesetzt werden. Der Grundsatz, wonach die einzelnen Mieter und Mieterinnen sich selber gegen hohe Mieten wehren müssen, funktioniert offensichtlich nicht. Darum haben SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und SP-Ständerat Carlo Sommaruga gleichlautende Vorstösse eingereicht. Sie verlangen, dass Vermieterinnen und Vermieter mit mehreren Wohnungen ihre Renditen regelmässig von einer unabhängigen Stelle überprüfen lassen müssen.