Die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit sind die fortschrittlichste Methode zum Schutz der Arbeitnehmenden. Das zeigt der ehemalige Unia-Co-Chef Vasco Pedrina in seinem neusten Buch. Eine einordnende Chronologie.

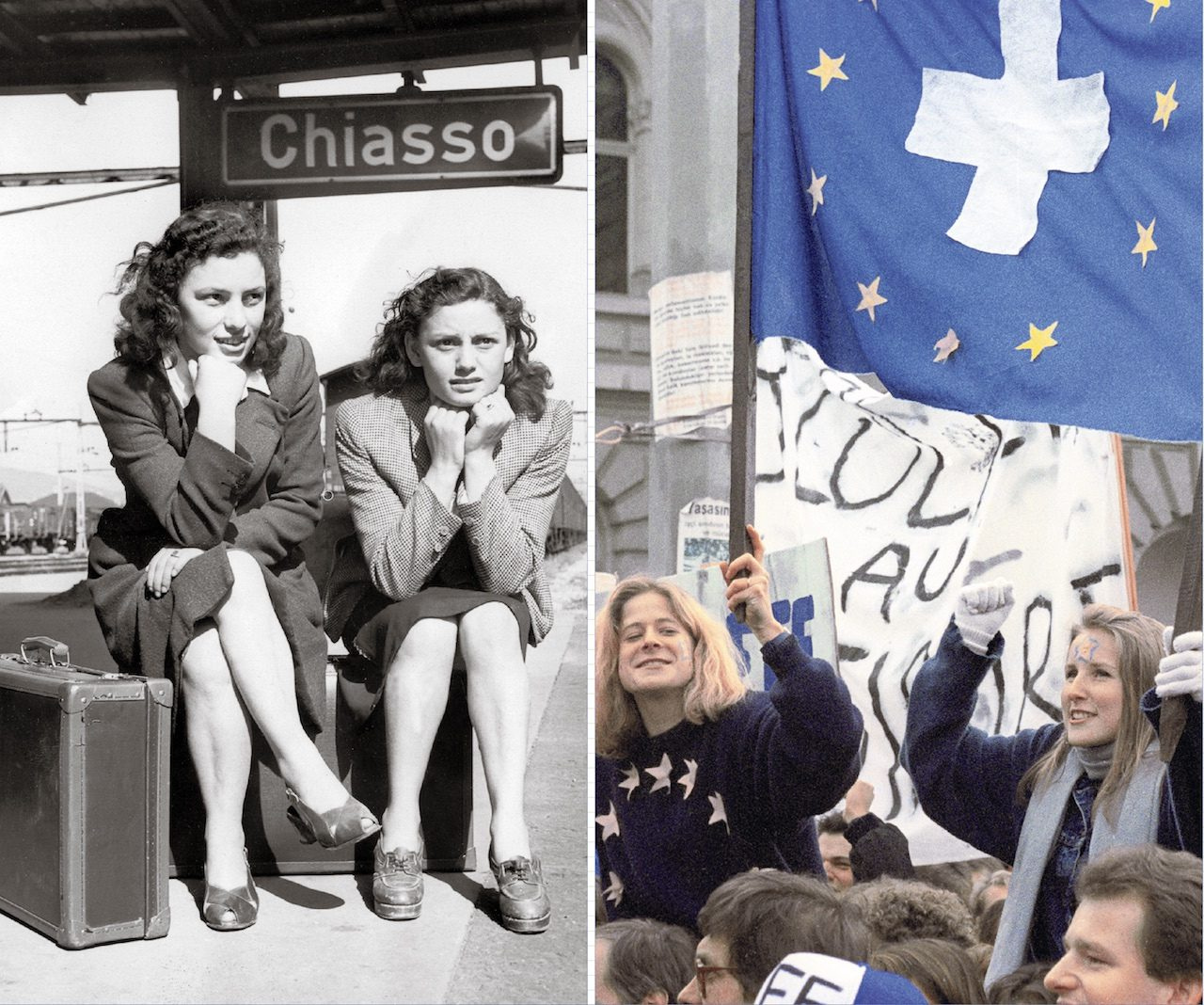

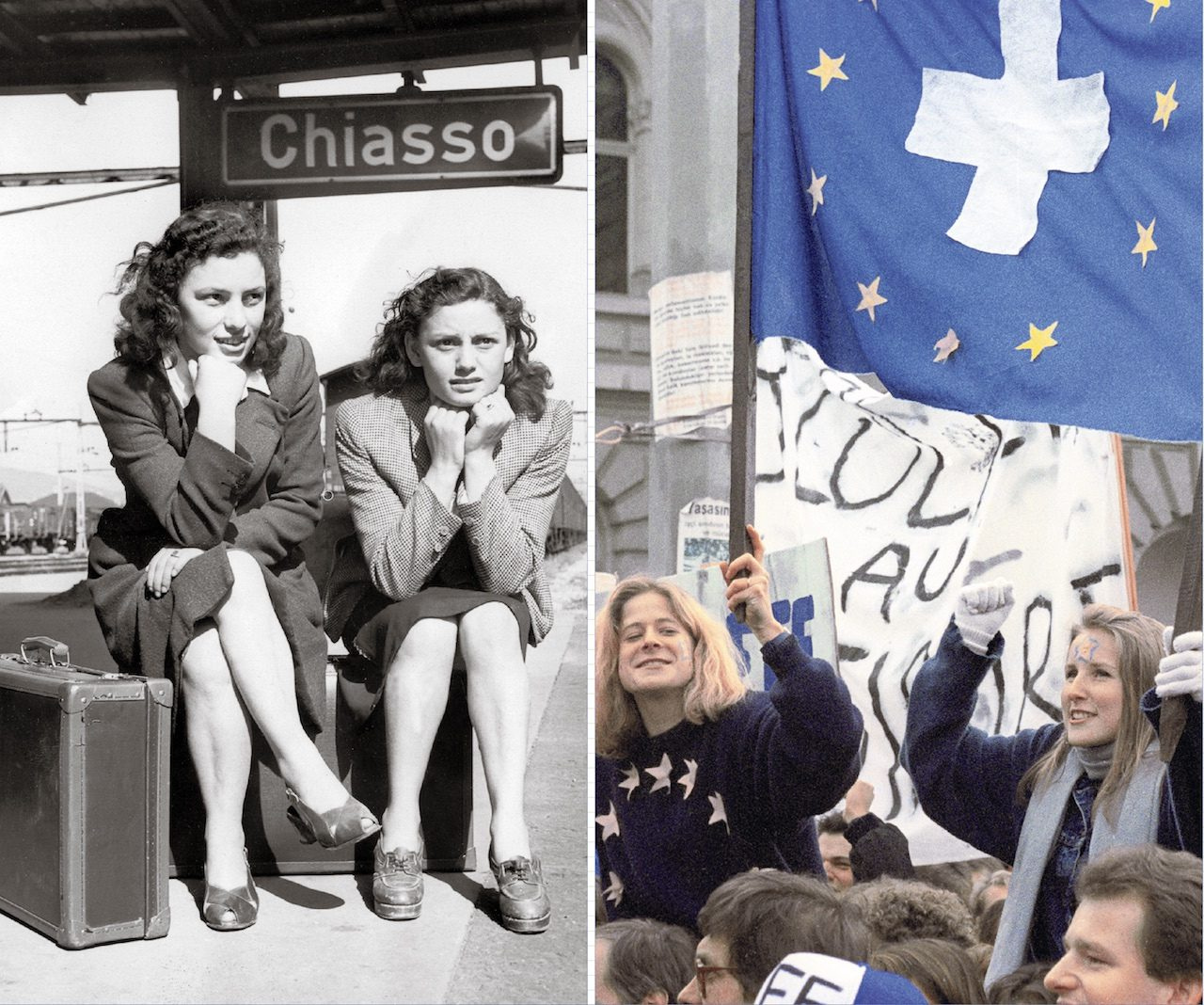

SAISONNIERS UND SOLIDARITÄT: Italienische Arbeiterinnen um 1950 (links) in Chiasso. Demonstration für eine solidarische Schweiz nach dem EWR-Nein 1992 auf dem Bundesplatz in Bern. (Fotos: Sozialarchiv, Keystone)

Erster Weltkrieg: Die Abschottung beginnt

Bis weit ins 19. Jahrhundert war die Schweiz ein Auswanderungsland. Die Abschottung des Arbeitsmarktes war kein Thema. Nach der bürgerlichen Revolution und der Gründung der modernen Schweiz 1884 war die offizielle Migrationspolitik sehr offen. Die damalige weitgehende Personenfreizügigkeit in Europa war das Resultat von bilateralen Verträgen. Erst mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges änderte sich die Schweizer Migrationspolitik.

Zwischen den Kriegen: Nationalistische Töne

Die Ausländerpolitik vor und während des Ersten Weltkriegs setzte verstärkt auf Abschottung und Kontingentierung und verschärfte sich in der Zwischenkriegszeit. Einerseits vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Krise, andererseits unter dem europaweiten und auch innenpolitischem Druck von Nationalkonservativen, Faschisten und Nazis. Ab 1931 hatte das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern (ANAG) als Ziel die Verhinderung der «Überfremdung» und der «dauerhaften Einwanderung». Bereits damals formulierte der Bundesrat, was noch heute Politik der Rechten ist: «Gegen die Zuwanderung von Ausländern gibt es nichts einzuwenden. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass sie sich nicht in der Schweiz niederlassen wollen.»

Die Ausländer-politik stellte sich

ganz in den Dienst der Unternehmer.

Nachkriegszeit: Doppelte Profiteure

Die Schweiz kam dank guter Geld- und Zuliefererdienste an Nazideutschland punkto Infrastruktur unbeschadet durch den Zweiten Weltkrieg. Die Finanzindustrie hatte sich als sicherer Hafen für schwarzes bis blutiges Geld erwiesen und brummte. Der weltweite Aufschwung der Nachkriegsjahre liess die Wirtschaft in der Schweiz wachsen. Für dieses Wachstum brauchte es «billige», schlechtqualifizierte Immigrantinnen und Immigranten, vor allem in den Fabriken und auf dem Bau. Das Reservoir arbeitsuchender Menschen war gerade in Südeuropa schier unerschöpflich. Hunderttausende Arbeiterinnen und Arbeiter aus Italien, Spanien, Portugal, dem damaligen Jugoslawien und der Türkei suchten und fanden Arbeit in der Schweiz.

Die Ausländerpolitik stellte sich ganz in den Dienst der Unternehmer. Um zu verhindern, dass sich die Arbeitenden aus dem Ausland in der Schweiz zu sehr heimisch fühlten, wurde das Prinzip der «rotierenden Zuwanderung» zur Doktrin. Bei wirtschaftlicher Abschwächung oder Krisen sollten die ausländischen Arbeitenden einfach und rasch wieder abgeschoben werden. Selbst in der Hochkonjunktur galt Immigration als «temporäres Phänomen». Diese Sicht übernahmen damals auch die Gewerkschaften.

In den 1960er Jahren verdoppelte sich der Anteil der Migrantinnen und Migranten an der Bevölkerung weiterhin «rotierend». Das führte zu Spannungen und brachte den Bundesrat dazu, Plafonierungen einzuführen. Unter dem Druck der fremdenfeindlichen Ausschaffungsinitiativen von 1965 und 1969 verschärfte der Bundesrat die Gesetzgebung weiter. 1970 erreichte die «Schwarzenbach-Initiative» hohe 46 Prozent Zustimmung.

Im selben Jahr entsteht das System der «globalen Kontingentierung» der Ausländerzahlen. Ab jetzt wird jährlich ein Kontingent festgesetzt, wie viele neue Arbeitsplätze von Immigranten und Immigrantinnen besetzt werden dürfen. Es entstehen in unterschiedlichem Mass diskriminierende Bewilligungen: Saisonnier-, Jahresaufenthalts- und Niederlassungsbewilligung. Ein «zentrales Ausländerregister» erlaubt es, die verschiedenen Kategorien zu steuern und anzupassen. Die migrantischen Arbeitskräfte dienen als Konjunkturpuffer. In welchem Ausmass, zeigt sich in den (Ölpreis-)Krisenjahren 1974 bis 1976: In der Schweiz verschwinden 340’000 Jobs – 228’000 Entlassene sind Ausländerinnen und Ausländer. Die meisten davon mit einer Saisonnierbewilligung. Die Schweiz exportiert ihre Arbeitslosen.

Saisonnierstatut: Bewilligung der Schande

Das Saisonnierstatut wird 1934 eingeführt. Es bleibt bis in die zweite Hälfte der 1990er Jahre bestehen und ist die diskriminierendste Art der Arbeitsbewilligung. Das Statut machte ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter politisch gewollt zu einer rechtlich nur schwach geschützten «Manövriermasse der Wirtschaft». Es fusste auf drei Säulen der Diskriminierung:

- Die Bewilligung war auf die Dauer einer Saison, höchstens aber auf neun Monate beschränkt. Danach mussten die Arbeitnehmenden die Schweiz für mindestens drei Monate verlassen.

- Der Familiennachzug war verboten.

- Den Saisonniers war der Stellen- und Ortswechsel grundsätzlich untersagt.

Nicht wenige Firmen nutzten die schwache rechtliche Stellung der Saisonniers knallhart aus. So verhinderten sie etwa, dass diese nach vier Saisons eine Aufenthaltsbewilligung bekamen. Das war – unter extrem strengen Bedingungen – möglich. So mussten die vier Saisons voll gearbeitet werden – wenn nur ein Tag fehlte, begann die Frist von vorne.

Die Saisonniers waren die

«Manövriermasse der Wirtschaft».

Unia-Mann und Ex-Saisonnier Bruno Cannellotto erinnerte sich im work so an diese Zeit: «Wenn der Luigi, der Antonio oder der José gute Arbeiter waren, haben die Arbeitgeber alles getan, damit die Betreffenden keine Arbeitsbewilligung bekamen.» So schickten sie zum Beispiel Verträge absichtlich knapp, damit Saisonniers erst ein paar Tage zu spät für die vollen neun Monate in die Schweiz einreisen konnten. Oder sie entliessen sie kurz vor Ende der Saison. Die ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter mussten dann weiter mit Saisonbewilligungen arbeiten und waren den Chefs fast vollständig ausgeliefert. Mit einer Jahresaufenthalterbewilligung hätten sie Wohn- und Arbeitsort frei wählen können. Das Saisonnierstatut bedeutete für Hundertausende Männer, Frauen und Kinder unmenschliche Arbeits- und Lebensbedingungen. Tausende von Kindern mussten sich auf dem Estrich verstecken, weil sie «illegal» in der Schweiz waren. Die ganze Geschichte der Saisonnier-Schande hat work in der Broschüre «Baracken, Fremdenhass und versteckte Kinder» aufgearbeitet (erhältlich via migration@unia.ch).

1980er Jahre: Gewerkschaften öffnen sich

Während vieler Jahrzehnte stützten die Gewerkschaften grossmehrheitlich die offizielle und fremdenfeindliche Migrations- und Ausländerpolitik. Die ausländischen Kolleginnen und Kollegen an den Werkbänken wurden zumindest auf Distanz gehalten, manchmal leider auch offen angefeindet. Das begann sich in den 1970er Jahren langsam zu ändern. Als erste engagierten sich christlich-soziale Arbeitnehmervereinigungen, Immigrantenorganisationen und die aus der 68er Bewegung hervorgegangenen Organisationen gegen das Saisonnierstatut. Als erste Gewerkschaft beteiligte sich die Unia-Vorgängerin GBI tatkräftig am Kampf gegen das Saisonnierstatut. Weitere folgten ihr. Dieser Sinneswandel war auch eine Folge davon, dass sich die Gewerkschaften den Migrantinnen und Migranten zunehmend öffneten.

Ausserdem zeigte sich im Alltag immer deutlicher, wie sehr die politisch gewollten prekären Arbeitsverhältnisse der Migranten generell die Stellung aller Arbeitnehmenden schwächten. Die Widersprüche der Kontingentswirtschaft waren immer deutlicher zu erkennen. Darunter auch die dadurch geförderte Schwarzarbeit. Denn wenn es die Auftragslage nötig machte, holten sich die Unternehmen die gewünschten ausländischen Arbeitskräfte auch ohne Kontingente und illegal – oft zu noch übleren Bedingungen, als die Saisonniers arbeiten mussten. Schwarzarbeit mit all ihren negativen Konsequenzen beginnt zum festen Bestandteil der Schweizer Wirtschaft zu werden – und der Kampf gegen das Saisonnierstatut zum festen Bestandteil der gewerkschaftlichen Praxis. Am 15. September 1990 organisierte die Gewerkschaft GBH, Vorgängerin der GBI, auf dem Berner Bundesplatz eine nationale Demonstration für die Abschaffung des Saisonnierstatuts, für Gleichberechtigung und ein soziales Europa. Die Kundgebung wurde von der gesamten Gewerkschaftsbewegung unterstützt. 20’000 Menschen nahmen teil. Entsprechend gross war die nationale und internationale Resonanz.

Italien, Portugal und Spanien verschärften ihre Haltung gegenüber der Schweiz in den EWR-Verhandlungen. Mit einem Ja des Volkes zum EWR-Beitritt der Schweiz Ende 1992 wäre das Saisonnierstatut schon damals gefallen. Doch so weit kam es nicht.

Die SVP will zurück zum unmenschlichen Saisonnierstatut.

1990er Jahre: EWR-Nein bringt die Wende

Am 6. Dezember 1992 lehnten 50,3 Prozent der Abstimmenden und 16 von 23 Kantonen den Beitritt der Schweiz zum EWR ab. In der Analyse zeigte sich, dass ein grosser Teil des Widerstandes auch daher kam, dass keine flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit vorgesehen waren. Dabei hatte es bereits Konzepte von links gegeben. Die Schweiz musste auf den bilateralen Weg setzen – und die Einsicht, dass es dafür ohne flankierende Massnahmen keine Volksmehrheit gibt, setzte sich nach und nach durch.

Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU schützen die Flankierenden deshalb Schweizer Löhne und Arbeitnehmendenrechte. Auch wenn die flankierenden Massnahmen noch verbessert werden sollten und müssen, sind sie doch eine mehrfache Erfolgsgeschichte, genau wie die Personenfreizügigkeit, die diskriminierende Arbeitsbewilligungen zurückgedrängt hat.

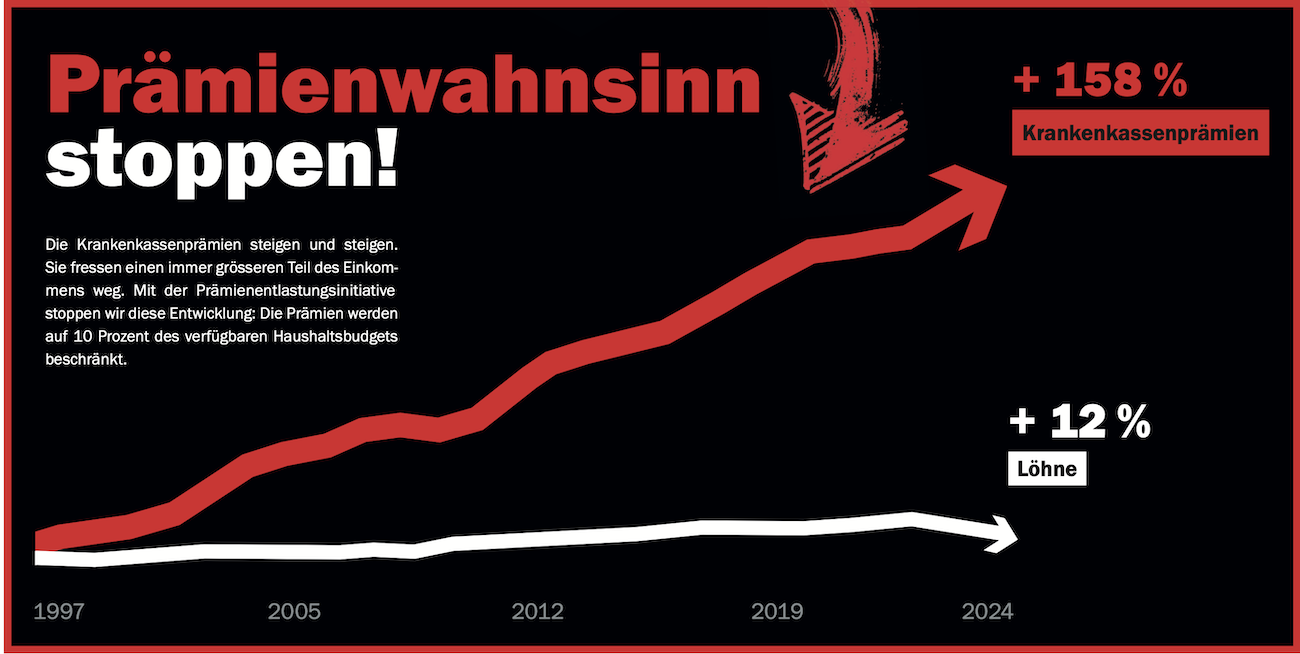

Heute: Angriff auf unsere Löhne

Die flankierenden Massnahmen waren einem Teil der Arbeitgeber, den Nationalisten und den Marktradikalen immer ein Dorn im Auge. Die einen wollen damit Stimmung gegen Ausländer und Ausländerinnen machen und Stimmen holen. Die anderen wollen möglichst wenig Lohn- und Arbeitsschutz für in- wie ausländische Arbeitnehmende. Beide ideologischen Welten vereinigt Magdalena Martullo-Blocher, Ems-Milliardärin und SVP-Nationalrätin. In schon bemerkenswerter Offenheit wütete sie im Februar an einer Medienkonferenz gleichermassen gegen die bilateralen Verträge, die flankierenden Massnahmen und die Gewerkschaften. Die SVP will zurück zum unmenschlichen Saisonnierstatut und zur ineffizienten Kontingentswirtschaft. Andere greifen den Lohnschutz subtiler an, aber nicht weniger radikal. Darunter die beiden FDP-Bundesräte Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann. Die beiden übertreten die vom Gesamtbundesrat gezogenen roten Linien mutwillig und wollen den Schweizer Lohnschutz zum Abschuss freigeben.