Die Teuerung ist zurück – und sie scheint zu bleiben. Das ist gerade für untere und mittlere Einkommen ein Problem. Hier zwackt die Inflation besonders schmerzhaft vom Geld ab, das zur Verfügung steht. Unterdessen machen einige Krisenprofiteure unverschämte Gewinne.

KEINE ROSIGEN AUSSICHTEN: Je tiefer das Einkommen eines Haushaltes ist, desto stärker sind die Auswirkungen der Teuerung. (Foto: Getty)

Zwar wird nicht alles teurer. Aber vor allem die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen, die in Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen das Budget besonders belasten: Treibstoffe, Strom und Lebensmittel. Zusammen mit steigenden Mieten und dem absehbaren Prämienschock bei den Krankenkassen ist das eine toxische Mischung.

Der offizielle Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent. Die sogenannte Kerninflation (frische und saisonale Produkte, Energie und Treibstoffe rausgerechnet) lag bei 2 Prozent. Die Inlandgüter wurde 1,8 Prozent teurer und die Importgüter 8,4 Prozent. Der LIK umfasst 12 Ausgabekategorien der Haushalte.

Einen Index der «gefühlten Teuerung» erstellt die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) zusammen mit dem Vergleichsdienst Comparis. Hier werden die Preise für Güter und Dienstleistungen des alltäglichen Bedarfs verglichen, also ohne langlebige Anschaffungen und Mieten. Im Juni lag die so gemessene Teuerung bei 1,4 Prozent gegenüber dem Mai. Der LIK weist dagegen für diesen Zeitraum lediglich eine Teuerung von 0,5 Prozent aus. Das bedeutet konkret: Ein Haushalt mit dem aktuellen Medianeinkommen (die Hälfte verdient mehr, die andere weniger) von 79 980 Franken (in 13 Monatslöhnen) hatte bei alltäglichen Beschaffungen real im Juni rund 86 Franken weniger als im Mai im Portemonnaie. Im Vergleich mit dem Vorjahr stieg der Index der «gefühlten Teuerung» sogar um 5,6 Prozent.

Der nächste Preisschock droht Ende August beim Strom.

ESSEN, HEIZEN, FAHREN

Im Alltag wurde zwar «nicht alles» teurer, aber wesentliche Budgetposten schon. Zum Beispiel stiegen die Preise für Früchte, Gemüse, Kartoffeln und Pilze um 4,9 Prozent. Auch die Benzin- und Dieselpreis bleiben unverschämt hoch, obwohl sich die Rohölpreise nahezu wieder auf der Höhe von vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eingependelt haben. Und obwohl der wegen des Zinsentscheids der Schweizer Nationalbank noch aufgeblähtere Franken das in Dollar gehandelte Öl für die Schweiz günstiger macht. Dafür verbuchen die Öl-Konzerne, die auch die meisten Tankstellen betreiben, Zusatzgewinne in Milliardenhöhe. In zahlreichen europäischen Ländern laufen dazu Untersuchungen – bei uns ist der Preisüberwacher politisch gewollt viel zahnloser und darum für die Krisengewinnler harmloser.

UND JETZT DER STROM

Ein weiterer Preisschock droht Ende Monat beim Strom. Denn bis dann müssen die lokalen Stromversorger ihre neuen Tarife bekanntgeben. Das wird besonders für die Kundinnen und Kunden jener Verteiler hart, die keinen oder kaum eigenen Strom produzieren. Sie mach(t)en ihr Geld im wesentlichen mit Stromhandel – und die Strompreise auf dem freien Markt sind explodiert. Unter anderem, weil in Frankreich derzeit rund die Hälfte der AKW wegen Rostschäden vom Netz sind und Strom aus fossilen Kraftwerken wegen der gestiegenen Rohstoffpreise für Gas und Kohle massiv teurer ist.

LIBERALISIERUNG IST TEUER

Ein kleiner, aber wichtiger Trost ist, dass der Strommarkt in der Schweiz gegen den Willen der rechten Parteien und der Wirtschaftsverbände für Privathaushalte und kleinere Verbraucher nicht vollständig liberalisiert ist. Hier kommt der Strom von lokalen Anbietern, und die werden von der staatlichen Regulationsbehörde Elcom kontrolliert. Anders sieht es bei Firmen aus, die mehr als 100 000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen. 67 Prozent von ihnen stürzten sich ab 2008 in das Marktabenteuer. Und bezahlen jetzt teuer dafür. Zum Beispiel beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ). Das Branchenportal insideparadeplatz.ch machte eine EWZ-Offerte vom Juli an ein KMU mit einigen Hundert Mitarbeitenden publik: Statt wie bis anhin rund 61 Franken pro Megawattstunde soll die Firma ab dem 1. Januar 2023 über 310 Franken bezahlen. Oder «auf dem Markt» einen günstigeren Anbieter finden. Träumen ist schliesslich auch in Zeiten der Teuerung nicht verboten. Marktgläubigkeit auch nicht.

Noch bocken verantwortungslose Arbeitgeber-Funktionäre, aber:Die Löhne müssen rauf, die Renten auch!

Wegen explodierender Preise und Krankenkassenprämien braucht es dringend höhere Löhne, höhere Renten und höhere Prämienverbilligungen.

WARNENDE WORTE: SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard.

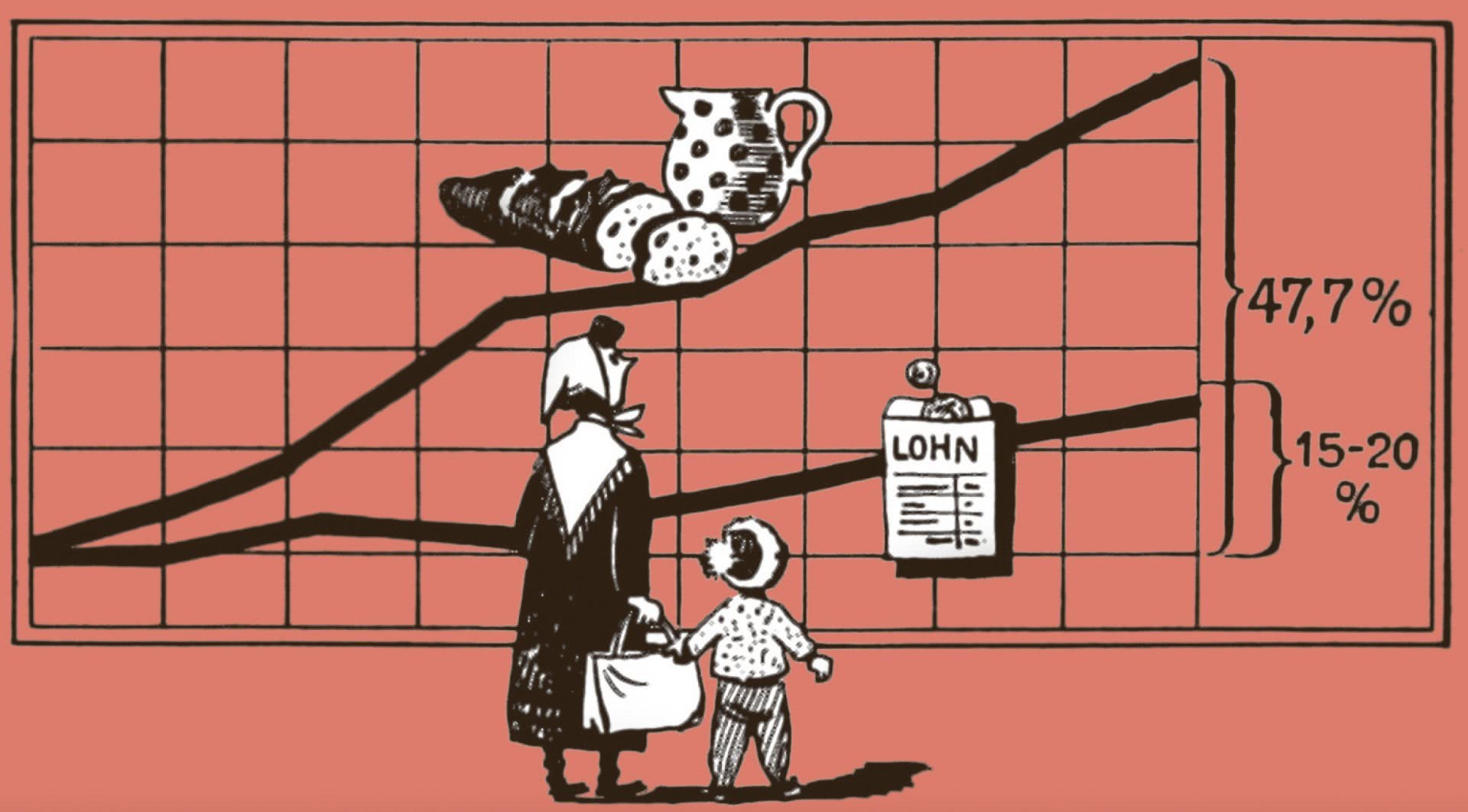

Die Teuerung nimmt weiter zu, die Krankenkassenprämien werden steigen – und auch die Mieten. Damit verlieren die Haushalte massiv an Kaufkraft. Sie haben weniger im Portemonnaie. Und immer mehr Menschen in diesem Land können den sprichwörtlichen Gürtel nicht noch enger schnallen, weil sie ihn bereits verkaufen mussten. Während die Superreichen auch in der Krise noch reicher wurden und die Top-Verdienenden immer noch unverschämter zulangen (s. Geldregen für Chefs, Brösmeli für Büezer), stagnierten die unteren und mittleren Einkommen in den vergangenen Jahren. Die aktuelle Teuerung verschärft die Lage dieser Haushalte enorm. Sie verlieren dramatisch an Kaufkraft.

Viele Haushalte verlieren dramatisch an Kaufkraft.

EXISTENZBEDROHEND. Bereits während der Coronakrise erlitten Hunderttausende Lohnabhängige einen einschneidenden Kaufkraftverlust. 1,5 Millionen waren in Kurzarbeit und erhielten weniger Lohn ausgezahlt. Betroffen davon waren Arbeitnehmende, die sowieso schon niedrige oder gar prekäre Löhne haben. Und jetzt kommen Teuerungsraten, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gekannt haben. Diese Situation ist für viele Menschen unterdessen existenzbedrohend. Die Folgen sind reale Lohn- und Rentenverluste in vierstelliger Höhe (siehe auch 1 x 1 der Wirtschaft). Trotzdem bocken ideologische Arbeitgeber-Funktionäre immer noch und schwatzen verantwortungslos von «einem ganz normalen Lohnherbst».

HÖHERE RENTEN. Dabei sind die Fakten klar: es braucht überall den Teuerungsausgleich. Und dazu eine Beteiligung der Lohnabhängigen an den von ihnen erarbeiteten Produktivitätsgewinnen. Denn diese haben die meisten Firmen in den vergangenen Jahren in die Taschen von Managern und Aktionärinnen gesteckt. Dass «Teuerung plus» möglich ist, zeigt exemplarisch der Abschluss im Gastrogewerbe. Also ausgerechnet in einer Branche, die von der Coronakrise besonders gebeutelt wurde: Hier erreichte die Unia den Teuerungsausgleich plus eine Anhebung der Mindestlöhne um bis zu 40 Franken pro Monat. Ebenfalls dringend nötig ist die Anhebung der AHV-Renten. Und die Ausweitung der Prämienverbilligungen zur Abfederung des absehbaren Prämienschocks (die work-Analyse hier: rebrand.ly/kaufkraft-retten). «Wenn die Arbeitgeber die Löhne nicht erhöhen», bringt es SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard auf den Punkt, «wird es soziale und politische Unruhen geben.»